Perú se ha vuelto, en los últimos años, un país ingobernable. Esa idea persistía con fuerza en el imaginario de los que intentamos comprender y analizar los vaivenes políticos en América Latina, incluso a mediados de 2021 cuando Pedro Castillo, representando a un partido autodenominado marxista – leninista y con un pasado como rondero y sindicalista docente, había ganado las elecciones presidenciales. Un año y medio después, Castillo está preso, su vicepresidenta y actual Jefa de Estado gobierna al ritmo de los tiros, hay más de 60 muertos por la represión policial desde el 7 de diciembre y ninguna salida institucional parece asomarse en el horizonte. El poder se salió con la suya una vez más.

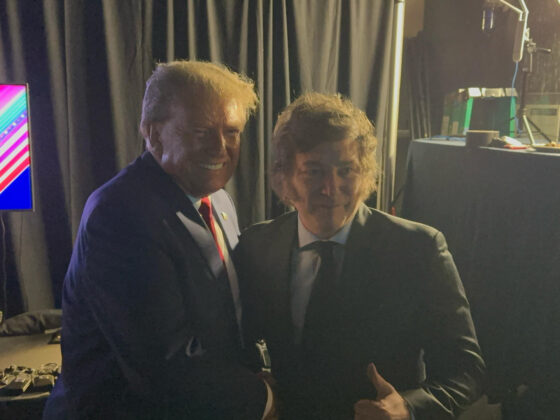

Foto portada: Marco Garro/NYT

Después de la primera vuelta electoral en abril de 2021, ningún candidato había sacado más del 20%. A la segunda vuelta llegaba una vez más Keiko Fujimori quien representaba, al igual que su padre, los intereses de una élite limeña que jamás vio peligrar sus privilegios, incluso cuando América del Sur vio surgir a importantes líderes que discutieron, con sus matices, las estructuras del poder imperante. Del otro lado, un docente que había ganado visibilidad por las huelgas docentes de 2017 pero que, sin embargo, resultaba un desconocido. Tanto era así que, en los gráficos post elecciones que muestran los porcentajes de cada candidato, el nombre Pedro Castillo aparecía al lado de una foto en negro. Pocos podían ponerle cara al que le disputaría la presidencia a la perseverante hija del todopoderoso caudillo de la década de los 90’.

Castillo ganó en aquella segunda vuelta por la mínima diferencia de 40.000 votos en una elección donde votaron 17 millones y medio de personas. Era tentador mostrar a Perú como un país polarizado entre la izquierda y la derecha. Sin embargo, no fue así. Había un componente de fragmentación más fuerte que el de la polarización. Lo que mostró aquella segunda vuelta es que, por poco margen, el ‘antifujimorismo’ le ganó al ‘’’anticomunismo’, porque sería cuanto menos sospechoso afirmar que el fujimorismo representa al 49.87% de los habitantes del Perú cuando Keiko había sacado menos del 14% apenas 3 meses antes. Algo así como un voto por el mal menor ante la incapacidad de representar por la positiva los intereses de un sector mayoritario, o al menos importante, de la sociedad peruana. Fue así como este ex sindicalista docente y ex rondero campesino, representando a un partido político de izquierda marxista que no era el suyo, pero que le había prestado la chapa, se erigió como el Presidente del Bicentenario.

Lo que sí marcaban todos los análisis, y con mucha razón, era que Castillo debería sacar pecho como estadista y como negociador político para ejercer ese trabajo de alto riesgo que significa ser Presidente del Perú. Algunos datos sin entrar en mayor detalle: 7 de los últimos 9 presidentes peruanos son investigados por la justicia, están presos o tienen alguna incapacidad en cuanto a sus derechos políticos (Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Kuzcysnki, Martín Vizcarra, Manuel Merino y el propio Castillo), sumado a que Alan García, al momento de ser detenido, se suicidó disparándose con un arma.

Los atributos que Castillo debía mostrar después de asumir la Presidencia se vinculan con la falta de gobernabilidad que caracteriza al Perú, la cual tiene una multiplicidad de causas pero dos sobresalen sobre el resto. Una es la que combina fragmentación política y falta de representatividad. Perú no tiene movimientos de masas, ni un movimiento campesino, indígena u obrero unificado en sus demandas y praxis política, ni partidos políticos con una estructura importante. Hoy, los partidos políticos peruanos ejercen una representación que empieza y termina en el proceso electoral, y los sectores que luchan en las regiones del Sur o en los Andes tienen agendas concretas y específicas que no se conectan fácilmente con otras organizaciones. Que ningún candidato saque el 19% de los votos en una primera vuelta, es una pequeña muestra de esto.

Foto: AP Foto/Hugo Curotto

La segunda causa es el diseño institucional de Perú. El Congreso, compuesto por una única cámara de 130 asientos, se elige a la par de la primera vuelta presidencial; lo que también implica que haya una fragmentación importante en ese recinto. Pero además, y a diferencia de lo que sucede en casi la totalidad de los países de América Latina, el Legislativo tiene atribuciones similares a los parlamentarismos europeos que le permiten influir de manera sustancial y muy directa en el ejercicio del Gobierno. Dos ejemplos de esto son las mociones de confianza, a partir de la cual el Congreso tiene que aprobar los gabinetes que nombra el Presidente, y las mociones de vacancia, a partir de la cual el Congreso puede destituir a un mandatario solo juntando los votos de una Cámara que, como ya dijimos, se caracteriza por su fragmentación, pero además por su conservadurismo. Las causas de destitución son de lo más variadas. A Martín Vizcarra lo destituyeron por “incapacidad moral permanente” a partir de investigaciones por presuntos hechos de corrupción. A Castillo, antes de la tercera y última moción de vacancia, le habían presentado dos. Una, por “traición a la Patria” por afirmar que Bolivia debería tener salida al mar.

Un Congreso extralimitado en sus poderes, y con capacidad de daño por múltiples causas, sumado a que es el hábitat natural de los representantes del poder económico del Perú, permite que los sectores conservadores de aquel país tengan un resguardo institucional importante a la hora de co – gobernar con la persona que tenga la capacidad de ganar elecciones. Si ser Presidente de Perú es un trabajo de alto riesgo, las propias limitaciones de Castillo hicieron que su mandato esté condenado de antemano a no cumplir con los 5 años que establece la Constitución; similar a una crónica de una muerte anunciada.

Ni de aquí ni de allá

Con este panorama difícil para construir gobernabilidad, las opciones eran establecer alianzas importantes y sólidas o patear el tablero y apostar a la construcción de un liderazgo popular que se juegue todas las fichas contra la obsolescencia del sistema político peruano y el poder establecido. Castillo se quedó a mitad de camino.

“El profesor” ganó las elecciones estableciendo una clara diferencia entre los dos países que conviven en Perú. El que tiene su centralidad en Lima, que atrae inversiones, que crece hace años, que exporta y consigue dólares y goza de una inflación relativamente baja; y el Perú andino, el del Amazonas, del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), de las regiones como Puno y Cajamarca. Ese Perú rico en minerales al que no le dejan ni las migajas de las divisas que genera. El Perú que sufre la desigualdad, el racismo, el olvido. El ejemplo vivo y constante de un país donde la riqueza se la llevan “cuatro o cinco vivos”. Ese Perú fue el que votó por Castillo en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori, y que le dio el triunfo. El Perú que Castillo, se supone, debía representar.

Los partidos de la derecha peruana, que no reconocieron el triunfo de Castillo y cuando lo hicieron lo catalogaron como “ilegítimo”, no tienen muchas diferencias entre sí. En lo esencial, tienen un pacto tácito en el Congreso para obstaculizar las reformas que permitirían una redistribución del ingreso un poco más justa y salga de la lógica perversa de los beneficios para la élite capitalina gracias a los ciclos dinámicos de las materias primas.

En este escenario, Castillo debía tejer un esquema de alianzas con los otros sectores partidarios: los partidos de la izquierda, de centro y progresistas. Un espectro de lo más complejo, donde conviven anti neoliberales, con ambientalistas, con agendas ligadas a las reivindicaciones de género, y partidos marxistas y de izquierda en cuanto a lo ideológico pero socialmente conservadores en lo que respecta a las prerrogativas del feminismo y las disidencias sexuales. Todo ello fue demasiado para un Castillo que, desde el primer momento, se vio jaqueado por un Congreso que lo hostigó constantemente. No le votaba sus gabinetes, le negaron el derecho de viajar a Colombia para la asunción de Gustavo Petro -por nombrar un caso ridículo de humillación hacia un mandatario-, y obstaculizaba cualquier tímido intento de reforma que impulsaba el Presidente.

Foto: Twitter Pedro Castillo

Sumado a esto, iniciado el 2022 empezaron a aparecer las fracturas entre Castillo y el partido que lo llevó a la Presidencia, Perú Libre, comandado por los hermanos Vladimir y Waldemar Cerrón quienes acaso son los únicos estrategas de la izquierda que percibieron la caída en desgracia de Castillo y actuaron en consecuencia. Perú Libre se disgregó entre los cerronistas y los castillistas cuando el Presidente comenzó a tener desacuerdos graves con Cerrón a partir de ciertas políticas que el líder del partido criticaba por tibias. Un año después de asumir, Castillo fue expulsado del partido, acusado de llevar a cabo un plan “neoliberal perdedor”. Evidentemente, las reformas por las que abogaba el partido no iban a la misma velocidad ni dirección que las que podía o quería realizar el Ejecutivo.

Mientras, el Congreso con fujimoristas y otros representantes de la derecha se frotaba las manos. A partir del cisma entre Castillo y Perú Libre, le impuso al Presidente conformar un gobierno de coalición poniendo Ministros y formando parte del gabinete. Fue así como Castillo tuvo, por dar un ejemplo, 7 Ministros del Interior en 15 meses.

En esa coyuntura, que combinó un fortalecimiento de la agenda de la derecha con gabinetes rotatorios cada dos meses y el fantasma de la vacancia dando vueltas alrededor del Palacio de Gobierno, el Congreso comenzó a jugar. Impulsaron un programa educativo que incluyó la “historia del terrorismo” en los manuales de historia y Perú Libre, junto con la derecha, votaron normas que obstaculizaron el dictado de la educación sexual integral en las escuelas, solo por dar dos ejemplos.

Derrumbe y asunción

La derecha peruana fue avanzando decididamente a partir de varios hechos. Primero logra nombrar como Presidente del Congreso – y tercero en la línea sucesoria presidencial- a José Williams Zapata, un militar retirado que fue espada de la represión estatal durante los años 80 y 90. Fue imputado y luego absuelto por dirigir una matanza de campesinos quechuas en Accomarca, en el año 1985, junto al entonces teniente del Ejército, Telmo Hurtado, apodado “el Carnicero de los Andes”. Hoy, está a una renuncia de ser Presidente del país.

El Congreso no fue el único lugar donde la derecha más rancia mostró sus avances hacia fines de 2022. En octubre, en Lima, hubo elecciones para la Alcaldía y triunfó Rafael Lopez Aliaga, un empresario de la extrema derecha que fue candidato en las elecciones que ganó Castillo y que forma parte de un sector hasta incluso más radicalizado que el fujimorismo. Hombres con historias y antecedentes escalofriantes fueron los que pusieron de manifiesto este avance ultraconservador, además de la cooptación de la agenda del propio Castillo, con un retorno al antiterrorismo y al belicismo de los 90’; cuestiones que en Perú están lejos de ser el principal problema.

En diciembre de 2022, Castillo ya había sorteado dos mociones de vacancia impulsadas por el Legislativo, además de haber sido acusado de corrupto por la Fiscal General Patricia Benavides. Se rumoreaba que habría una tercera y que los números no estaban. Y ahí es cuando el Presidente cometió el más grave de sus errores. En una cadena nacional, leyendo un discurso en un papel sostenido por su mano temblorosa, y con la voz propia de alguien que no está para nada seguro de lo que está diciendo, anunció medidas que se interpretaron como un autogolpe de Estado: disolución del Congreso, estado de excepción, anuncio de gobierno mediante decretos – ley, intervención del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público; y el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Foto: Twitter Presidencia del Perú

Aún resta aclarar por qué Castillo tomó esas medidas si los votos para destituirlo no estaban. Él mismo dijo que no recuerda nada del discurso, que lo habían intoxicado. Otras versiones apuntan que su círculo más íntimo, cambiante como su gabinete, sembró la paranoia en un Presidente que mostró sus limitaciones constantemente.

Las frenéticas horas de ese 7 de diciembre avanzaban. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas comunicaron que no apoyaban las medidas de Castillo quien, aislado y solo, fue destituido por el Congreso, detenido por su propia custodia, y encarcelado en el penal de Barbadillo, donde cumple condena Alberto Fujimori. Automáticamente asumió su Vicepresidenta, Dina Boluarte. La sucesión, legítima porque se llevó adelante bajo lo que dictamina la Constitución peruana, no puede calificarse como golpe de Estado. El ejercicio del poder por parte de Boluarte, sin embargo, mostró sus bríos autoritarios desde el minuto 1.

Las calles salieron a manifestarse en contra del sistema en su conjunto. La liberación de Castillo formaba parte de un pequeño sector de manifestantes, pero no más que eso. Los reclamos eran unánimes en cuanto a un adelantamiento de las elecciones (Presidenciales y Legislativas) y la redacción de una nueva Constitución, algo que se vio en las marchas de noviembres de 2020, cuando no eran pocos los que sostenían que en Perú se había iniciado un proceso de movilización popular que lo pondría todo en discusión, como sucedió en su vecino del sur, Chile. El tiempo demostró que la historia le deparaba destinos distintos a los dos países.

Si hay algo que caracteriza a los sectores de poder en Perú es que siempre logran, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región, en mantener sus privilegios y en callar las voces disidentes. Boluarte puso en marcha un plan macabro de represión que incluyó disparos de fusil con balas de plomo en la región de Puno, acusaciones de “terruqueo”, silencio en los medios de comunicación sobre lo que acontece en el interior del país y una estrategia discursiva bastante perversa que, por un lado, sostenía que era necesaria una tregua nacional, pero por el otro y buscando un enemigo externo con el cual confrontar, acusaba a los manifestantes de ser vagos y estar comandados por el ex Presidente de Bolivia, Evo Morales.

El gobierno de Boluarte lleva, a fines de febrero, más muertos que días en el poder. Son más de 60 las personas fallecidas en el marco de la represión de las fuerzas de seguridad. Por qué Boluarte, que fue Vicepresidenta en el marco de un acuerdo entre Castillo y Perú Libre, encarna la peor de las tradiciones del fujimorismo y la derecha, es una incógnita sin respuesta, como el por qué del discurso de Castillo del 7 de diciembre. Algunos afirman que, rotos los puentes con la izquierda, Boluarte necesita balas, a los conservadores y a la élite limeña para gobernar. Otros, que el Primer Ministro Alberto Otárola, con vínculos añejos con las Fuerzas Armadas, es el que realmente toma las decisiones. Lo concreto es que las calles en Perú se llenaron de aquellos que forman parte de aquel país relegado que tuvo en Castillo una esperanza de cambio y que, una vez más, fue engañado, reprimido y asesinado. Tanto es así que se volvió un imagen recurrente ver la bandera de Perú con el color negro y blanco reemplazando el rojo, simbolizando el luto en el cual se encuentra desde hace 2 meses.

Foto: Twitter Presidencia del Perú

Los peligros latentes y las salidas posibles

El actual proceso de crisis en Perú es muy complejo por lo incierto, por la violencia con la que se responde a la movilización y por la falta de voluntad que muestran las personas con algún grado de responsabilidad para motorizar cambios.

Dina Boluarte asumió anunciando que finalizaría el mandato de Castillo hasta 2026. Luego, ante las protestas, dijo que se quedaría hasta 2024. Instó al Congreso a llamar a una Constituyente y a elecciones para 2023, amenazando que las dictaría por decreto si no votaban positivamente. Ninguna de las dos cosas sucedió.

Por su parte, el propio Congreso ya votó cuatro proyectos de ley que impulsó para adelantar las elecciones y los votan en contra. Resulta, entonces, una dinámica de poder perversa en la cual las propias propuestas de salida son saboteadas desde el recinto, donde todos fingen demencia y dicen que es necesaria una salida pero no la llevan a cabo.

Mientras tanto, la represión como la que aconteció en Ayacucho, a cargo de las Fuerzas Armadas y que dejó más de 10 muertos en un día, no cesa en tanto buscan desalentar las movilizaciones, que constituyen la única herramienta que tiene la gente para denunciar el estado actual de las cosas. Los tiros con balas de plomo en Puno, la militarización de Lima ante la llegada de manifestantes de las regiones, y los tanques en la Universidad de San Marcos en la capital, son muestras de que no habrá diálogo posible y que el Estado está para responder con muerte a las demandas de un Perú que fue el país con más decesos por cada 100 mil habitantes en la pandemia, que eterniza la desigualdad y que vive un proceso de crecimiento de la pobreza, a pesar de ser una economía que sigue en crecimiento.

Si el Congreso y la Presidenta continúan con la postura de reprimir y no buscar una salida a la crisis, las opciones para encontrar una solución se hacen cada vez menos y son cada vez más peligrosas. Los sectores ultraconservadores, garantes del orden vigente de violencia y desigualdad, están lejos de pagar los costos de la política que llevan adelante. El recinto del Legislativo no es más que un cuarto repleto de personas que buscan extender sus mandatos para garantizar su impunidad y librarse del descrédito que rodea a toda la clase política, utilizando para ello esta inescrupulosa estrategia de fingir demencia, proponiendo proyectos de ley que después terminan derribando.

Mientras, el Perú pobre, ese que no goza de las vistas al Pacífico de la capital y que es una muestra más de que la teoría del derrame que defienden los liberales no existe en América Latina, sigue sangrando pero movilizándose esperando que, por una vez, los representantes del poder no se salgan con la suya y posibiliten un cambio sin apoyarse en las armas y en discursos que contradicen sus acciones constantemente.